少し日本の優れた画家についても書けたらと思い、犬塚勉について”NewOrder"に少しばかり書いてみたが、リアルという点において、他にほんの断片的にも書いておきたいのが運慶だった。

思い入れはかなりある。がただならぬ残像も混じっている。

運慶は大変な巨人であり、さらっと書けるようなヒトであるはずはないが、写真を見るたびにダブルイメージしてしまう、もうひとりの芸術家というか評論家というか南伸坊氏がいる。

運慶の作品を見るたびに南氏の姿が重なってくるのだ。

それだけ強烈な成り方であったのだろう。

どの像にも次々と重なってきてしまうのだった。

1度その呪縛からも解かれニュートラルに運慶を観ることが出来るために、改めて図版を観る事にした。

運慶といえば、南氏もすぐに成った、東大寺南大門の「金剛力士」であろう。

この阿形と吽形どちらに成ったか?多分仁王像の一方、阿形の方だろう。

この血管の浮き出るほどのダイナミックこの上ない怒りの像。

またフラッシュバックしてきたのだが、この仏像は寄木造りで作られたことは知られるが、全身が3000パーツで作られていることはやはり驚愕に値する。

これは、2ヶ月でこの二体を造らなければならず、全てのパーツを同時進行で制作する必要があったためだ。

工房制作である。

大仏師が小仏師に作成案と方法を伝えて同時に制作を進める画期的な制作法である。

最後に大仏師である運慶が細かく手直しをして総仕上げをする。

かなりの修正が加えられていることが知られている。

特に腕を大きくドラマチックにダイナミックに捻ったところなどは有名である。

よく日本のミケランジェロと称されるが、その捻りなどの表現はむしろバロック調か?

ダビデ像と比べると表現における動的リアリティに重きを置いていることが分かる。

筋骨隆々なのにお腹のメタボ。

これを両立させる力技も素晴らしい。

単なるリアリズムを超えている。

この離れ業が力強さと信頼感(親密さ)を確かなものとしているのだ。

顔学と言ってしまうとまた南氏が急速に鮮明にリターンというかリブートしてくるが、それはそっとしておき、仏像は「顔」だという。

確かに。

サモトラケのニケ相手に手を合わせて何か願い事をするのはさすがに難しい。顔から観ると飛鳥・平安時代の仏像、特に半跏思惟像などは、その静謐な喜怒哀楽とは無縁の哲学性から表情は人間離れしている。と言うより表情が洗い流されている。思惟そのものを具象化した姿がそれなのだろうが、悩みの相談や願い事の対象とは思えない。

運慶は、南伸坊のように人間らしい。

「八大童子」など今は6体しかないが、全て目元の表現で見事な個性的表情を豊かに生んでいる。彼らも目は玉眼(水晶)を入れており、眼差しの美学とも言えるものを感じる。その瞳孔はかなり開いていて眼前のものに大変な好奇心を持っていることが分かる。子供のもつ究極の表情である。南伸坊氏が気合を入れてマネいや、成ってしまいそうな素敵な魅力に満ち溢れている。

ともかく、ここまで親和性に富む表現であると、親近感も深まる。

彼の仏像には子供が多い。

初期から見ると、その写実性は、しだいにダイナミックな生命感や躍動表現から深い内面を抱えた人間の生々しさ脆弱さすら窺わせる驚愕すべき仏像へと深化してゆく。

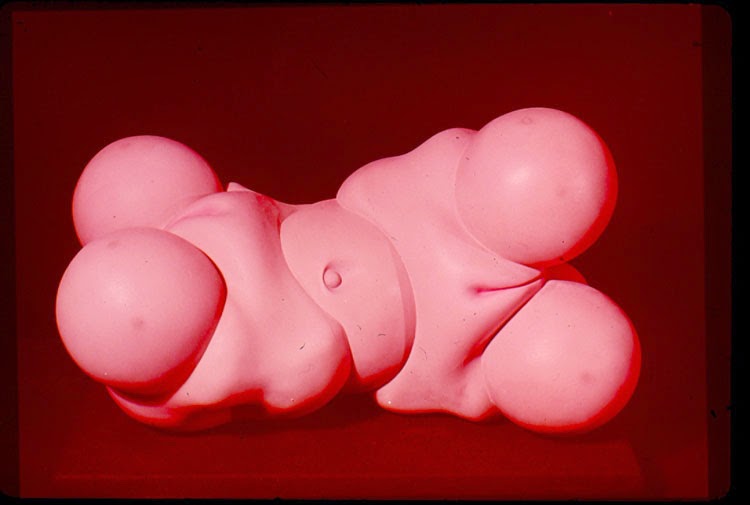

ひとつは、「聖観音菩薩」である。

その女性的表現は色香も漂わせる、人の体そのものを感じさせる立像である。特に後ろ姿など、ルネサンス期の写実的像を思わせる美しく優しい繊細なフォルムである。

また、リアルの極としては、東大寺の「俊乗上人坐像」であろう。その突出した実在感は西洋の写実彫刻のどれにも引けはとるまい。生々しく克明な内面の表出。いくら観ても深く微妙な味わいが褪せることは無い。われわれの内面に様々な感情や思考を呼び覚ます顔である。しかし、様式で受け継がれる仏像がここまで凄まじい人間の内面表現に行き着くとは。

さらに興福寺の兄の「無著菩薩」と弟の「世親菩薩」である。二体の涼しく諦観する表情と眉間に皺を寄せ厳しく耐える表情。恐ろしい程の圧倒的な人間描写であり、リアリズムの極北である。

2007年に発見された最晩年の21cmの作品である「大威徳名王像」は小さいながら、彼の到達したリアリズム彫刻の集大成となった。

この作には作成された当初の彩色の痕跡がかなり残っており、頭には鮮明なコバルトブルーが、全身には金箔がピカピカに光っていたことだろうと容易に想像がつく。これは彼の他の作品にも言える。

口元には口髭が面相筆で?ちょろんと丸く描かれてもいたはずだ。

このアーティフィシャルな煌びやかさも当時の人々は観ており、忘れてはならない。

21cmの「大威徳名王像」まで観ている頃には、南氏のナビゲートも特に必要ではなくなっていた。勿論、また南氏が新しいものに成ったらすぐに観てみたいが。スティーブ・ジョブスみたいな。