"Where You Been"だなんてJoy Divisionみたい。

”Not The Same”をよく聴いていました。

いろいろなアーティストから集めたベスト盤を作るのが趣味でしたもので。

しかし、今日聴きかえしてみると、これほどよくできた曲ばかりが詰め込まれていたのか、

ほとんど当時何にも聴いていなかったことに気づきます。

どの曲も憎たらしいほどよくできていいる。

この時期の他のオルタナとは次元の異なる表現力。

つまり、ドラムからギターに乗り換え、ハードコアもつまらなくなって止めたJが数年後にこれだけの音を出してしまう。演奏力とは、なにか?単にハードロックのギタリストの早弾きが凄いとかいうレベルではないことがよくよく認識できる音。どんな早弾きが出来ようが、このJのギターの表現力・演奏力の前では、軽い。軽すぎる。こちらに突き刺さる音の質量が段違いだ!

よくダイナソーの音は大音響で聴きましょうと言われてましたが、それもよく分かります。

耳で聴くというより体全体で音の洪水をまたは渦を受け止める。

そんなニュアンスなんでしょうね。まさに。

しかもこんなにゾクゾクするかっこ良い音に圧倒されることは大変心地良い。

快楽。

しかも何か元気になる。

元気になるような歌詞ではまったくないのですが。

しかし考えてみれば、すべての表現はそんなものです。

かつてカフカが絶望の極みの作品を書き上げた後、友人のマックスブロートと笑い転げたそうですが、無気力や怠慢や絶望などを対象化する場所にJがいるからこそ、その表現が可能となるんでしょう。

だいたいその只中にあって作品なんぞつくれますか?

これだけしっかりした表現ー商品を。

スタイリッシュなロックを。

Jは相当な勤勉な野心家ではないかと睨んでおります。

ところでこのアルバム、、、1992年ですね。

いまだにゾクゾクさせる

AdSense

2014年1月8日水曜日

2014年1月7日火曜日

IONA Journey into the Morrn イオナ

化粧品ではありません。

ロックバンドのイオナです。

しかし美を追求することを至上の使命と置くことでは

あながち無関係ではないでしょう。

どのようなバンドかといえば、一口に言えばグラナドをさらにプログレにブラッシュアップした感のバンドです。

エンヤの好きな方なら基本的に入り込めましょうか。

そう、ケルティックサウンドです。大変荘厳で重厚なうえ突き抜けるような清涼な広がりを感じさせるサウンドです。

アイルランドのロックバンド。

不動メンバーはコンポーザーでギタリストのデイブ・ベインブリッジとボーカルのジョアンヌ・ホッグです。後はアルバムごとに変わるメンバーなので、セッションミュージシャン的な位置と考えて良いようです。時折、プログレの代名詞とも言うべき大御所ロバート・フリップも参加していますので、気を付けなければなりません。6人編成です。今回もフィリップ翁がゲスト参加しております。

デイブは音楽一家に生まれて、音楽学校で正規の音楽教育を受けた人ですが、後にジェネシスの影響たっぷりのロックバンド、エクソダスを結成した人でもあります。

ジョアンヌは厳格な長老会牧師の父の元で声楽の英才教育を受け、自らの希望で医学博士となるためベルファスト医学大学に在籍していました。

もともと学業の傍らクリスチャンの芸術祭で歌っていた彼女をデイブが構想しているバンドのボーカリストを探していたプロジューサーが、目をつけたという経緯です。

デイブは、スティーブ・ハケットにも比較されるギター・テクニックをもち、その技巧をここでも余すところなく披露しています。リリカルで力強いため必然的にドラマティックな畳み掛けになりますが、とても覚めたクールなサウンドを保っています。

ボーカルは他に探そうとしても似た人は思いつきません。強いて言えば理知的なアニーハズラムという感じです。アニーの清純で天才的だが、どこか素人っぽいという部分が全くない声楽となっております。

完璧なボーカルです。

なお、このグループがケルトの物語をロック・フォーマットで音楽化すると言われるほどケルティックな雰囲気を強く湛えているのは、プロジューサーのケルト趣味の影響のようです。ですからこのプロジューサ^、エイドリアン・スネルは第三のメンバー的存在でありましょう。不動のプロデューサーです。

11:38のEngirglingはこのグループの真骨頂でしょう。

どんなグループかしらと興味をもたれる方はまずこれをお確かめください。

他にも良い曲、美しい曲はDivinePresenceなど、、、どれを聴いても良いですけど。

ロックバンドのイオナです。

しかし美を追求することを至上の使命と置くことでは

あながち無関係ではないでしょう。

どのようなバンドかといえば、一口に言えばグラナドをさらにプログレにブラッシュアップした感のバンドです。

エンヤの好きな方なら基本的に入り込めましょうか。

そう、ケルティックサウンドです。大変荘厳で重厚なうえ突き抜けるような清涼な広がりを感じさせるサウンドです。

アイルランドのロックバンド。

不動メンバーはコンポーザーでギタリストのデイブ・ベインブリッジとボーカルのジョアンヌ・ホッグです。後はアルバムごとに変わるメンバーなので、セッションミュージシャン的な位置と考えて良いようです。時折、プログレの代名詞とも言うべき大御所ロバート・フリップも参加していますので、気を付けなければなりません。6人編成です。今回もフィリップ翁がゲスト参加しております。

デイブは音楽一家に生まれて、音楽学校で正規の音楽教育を受けた人ですが、後にジェネシスの影響たっぷりのロックバンド、エクソダスを結成した人でもあります。

ジョアンヌは厳格な長老会牧師の父の元で声楽の英才教育を受け、自らの希望で医学博士となるためベルファスト医学大学に在籍していました。

もともと学業の傍らクリスチャンの芸術祭で歌っていた彼女をデイブが構想しているバンドのボーカリストを探していたプロジューサーが、目をつけたという経緯です。

デイブは、スティーブ・ハケットにも比較されるギター・テクニックをもち、その技巧をここでも余すところなく披露しています。リリカルで力強いため必然的にドラマティックな畳み掛けになりますが、とても覚めたクールなサウンドを保っています。

ボーカルは他に探そうとしても似た人は思いつきません。強いて言えば理知的なアニーハズラムという感じです。アニーの清純で天才的だが、どこか素人っぽいという部分が全くない声楽となっております。

完璧なボーカルです。

なお、このグループがケルトの物語をロック・フォーマットで音楽化すると言われるほどケルティックな雰囲気を強く湛えているのは、プロジューサーのケルト趣味の影響のようです。ですからこのプロジューサ^、エイドリアン・スネルは第三のメンバー的存在でありましょう。不動のプロデューサーです。

11:38のEngirglingはこのグループの真骨頂でしょう。

どんなグループかしらと興味をもたれる方はまずこれをお確かめください。

他にも良い曲、美しい曲はDivinePresenceなど、、、どれを聴いても良いですけど。

2014年1月6日月曜日

Man of Colours / ICEHOUSE アイスハウス 無作為No.2

オーストラリアのとても澄んだ透明水彩のような調べ

このアルバムはわたしのfavorite albumの一つであることに間違いありません。

The Dolphin Brothersから大英帝国の暗く重い靄を吹き消しメリハリを強調するとこんなサウンドになるかな、という感じです。

ロックを健康的と評するのは矛盾ですが、「表現」としての強度をもった強靭なポップさに満ちています。気持ち良いリリカルで美しい音楽です。

そして何故かというか当然と言ってしまってもよいか、このグループもYMOの高橋さんのごひいきというに留まらず、一緒にコンサートをやっております。やはりDolphinと共通項ありますね。

そういえばこの前作にはスティーブ・ジャンセンがゲスト参加していた。かのブライアン・イーノとともに。何だそんなに近かったのか。今まで気付かなかった(笑

同じオーストラリアでもクラウディット・ハウス(こっちもハウス)よりも音が構造的にしっかりしていて、一世代古いですがスプリット・エンズにむしろ近い高度な音楽性に支えられています。スプリット・エンズはわたしの敬愛する遊佐未森さんもお気に入りのアーティストです。

弾けるように鮮明なアクリル絵具で描いた、朝の煌びやかな海辺のような音楽です。

さすがはゴールド・コーストといった音楽。

(オーストラリアは他にもミッドナイト・オイルなどすばらしいミュージシャンがいますが、こちらは政治色が大変強い、、、おっとイン・エクセスも忘れてはいけない)

技術的な面で言えば、アイヴァ・デイヴィスが純粋なクラシック畑出身であることから、コンポーズがしっかりしていてアレンジにも無駄な音がない。アルバムは出すたびにポップになりボーカルスタイルはロック色をどんどん増しています。アイヴァ・デイヴィスのボーカルは囁いてもシャウトしても透明感溢れる美しい声楽です。しかし完全なロックグループとなり、実験色はまったく無くなりました。迷いのない自信に満ちた作品です。

シングルヒットしたCrazyやElectric Blueはもちろん、アルバムタイトル曲Man of Coloursの美しさ。

この曲はアメリカの画家アンドリュー・ワイエスのことを歌っています。屋根裏部屋で密かに絵を描く画家の話。アイヴァ・デイヴィスがここではギターの他に、専門のイングリッシュ・ホーンを吹いています。

透明にリリカルに静かに畳み込んできます。

色・絵をテーマにおいているためか、極めて空間性に満ちる作品です。

アルバム全編統一感がありますが、スローテンポのものからハイテンポンポのものまで、とても澄んだ透明水彩のような調べです。

やはりこのアルバムはわたしのfavorite albumの一つであることに間違いないことを確信しました。

このアルバムはわたしのfavorite albumの一つであることに間違いありません。

The Dolphin Brothersから大英帝国の暗く重い靄を吹き消しメリハリを強調するとこんなサウンドになるかな、という感じです。

ロックを健康的と評するのは矛盾ですが、「表現」としての強度をもった強靭なポップさに満ちています。気持ち良いリリカルで美しい音楽です。

そして何故かというか当然と言ってしまってもよいか、このグループもYMOの高橋さんのごひいきというに留まらず、一緒にコンサートをやっております。やはりDolphinと共通項ありますね。

そういえばこの前作にはスティーブ・ジャンセンがゲスト参加していた。かのブライアン・イーノとともに。何だそんなに近かったのか。今まで気付かなかった(笑

同じオーストラリアでもクラウディット・ハウス(こっちもハウス)よりも音が構造的にしっかりしていて、一世代古いですがスプリット・エンズにむしろ近い高度な音楽性に支えられています。スプリット・エンズはわたしの敬愛する遊佐未森さんもお気に入りのアーティストです。

弾けるように鮮明なアクリル絵具で描いた、朝の煌びやかな海辺のような音楽です。

さすがはゴールド・コーストといった音楽。

(オーストラリアは他にもミッドナイト・オイルなどすばらしいミュージシャンがいますが、こちらは政治色が大変強い、、、おっとイン・エクセスも忘れてはいけない)

技術的な面で言えば、アイヴァ・デイヴィスが純粋なクラシック畑出身であることから、コンポーズがしっかりしていてアレンジにも無駄な音がない。アルバムは出すたびにポップになりボーカルスタイルはロック色をどんどん増しています。アイヴァ・デイヴィスのボーカルは囁いてもシャウトしても透明感溢れる美しい声楽です。しかし完全なロックグループとなり、実験色はまったく無くなりました。迷いのない自信に満ちた作品です。

シングルヒットしたCrazyやElectric Blueはもちろん、アルバムタイトル曲Man of Coloursの美しさ。

この曲はアメリカの画家アンドリュー・ワイエスのことを歌っています。屋根裏部屋で密かに絵を描く画家の話。アイヴァ・デイヴィスがここではギターの他に、専門のイングリッシュ・ホーンを吹いています。

透明にリリカルに静かに畳み込んできます。

色・絵をテーマにおいているためか、極めて空間性に満ちる作品です。

アルバム全編統一感がありますが、スローテンポのものからハイテンポンポのものまで、とても澄んだ透明水彩のような調べです。

やはりこのアルバムはわたしのfavorite albumの一つであることに間違いないことを確信しました。

2014年1月4日土曜日

Chairs Missung / WIRE 今日はワイヤーで

ワイヤーのアルバムを棚から無作為に取り出しました。

これからは、これで行きます!

無作為抽出!

このアルバムは何枚目でしょうか?

確か2枚目のような。

ファーストは輸入盤でしか手に入らなかったし。

まあ、これも輸入盤ですが。

パンクはデーボとかストラングラーズとか自らの乗る潮流に対し意識的・批判的なグループはその発言も含めて音-詩の説得力から商業的にも成功していましたが、実際ほとんどのグループは売れてなかったと思います。KING CRIMSONのロバート・フリップは政治的な意味で彼らを評価していましたし、ピーター・ハミルはいち早く自身パンクアルバムを作ってしまいましたが、一部先鋭的な意識の持ち主はパンクの果たす役割をすぐに見てとっていました。そう、デウィット・ボウイもですね。

「ロックでさえなければ何でも良い」が有名でした。

これでWireの立ち位置が明確に示され、他の勢いだけで突っ走っている有象無象とは、差別化されて評価されていました。

斯く言うわたしも、それで注目しました。

小泉調キャッチフレーズはやはり大切です。

曲も28曲構成。

鉄人の音楽集でも20曲まででした。

1曲が短い。

1番長いのでも5分47秒。

ということは、無駄な尾ひれがない。

ソリッド&シンプル!

言うべきことだけ伝え、どうでもよいこと無駄・曖昧・余計なことを根こそぎ、そぎ落とす。

そう、端からマイナスのメッセージ。研ぎ澄ましたナイフのようなシャープな音。

どうでもよさ・ブヨブヨしたぜい肉がロック界に蔓延して、リスナーがロックに求めてきた徹底した破壊力が完全に萎えてきてしまった。それを皮肉ったピンク・フロイドの「ウェルカムザマシーン」(あなたがここにいてほしい)などの反歌もビッグ・アーティストから出てきました。自覚的なミュージシャンはパンク・ムーブメントを予知し引き寄せようとしていました。ロックの自己浄化作用の促進剤として、警鐘としても。

そこで有効な作用を及ぼしたグループの一つがこのWireだと言えるでしょう。

今、聞き返してみて思い出しましたが、彼らは私の好きなシド・バレットに似ていると言われていましたっけ。

確かに、メンバーにシドがいてもおかしくない。ボーカルのスタイルも近いものです。

よかった。今回無作為チョイス企画をしたおかげで、わたしのなかでのWire再評価の機会がもてました。

Wireはデーボやストラングラーズ、ジス・ヒートのように純粋に音楽としての質をもっている。

これが、違いだと実感しました。

音楽である以上、音楽としての魅力がなければ商品価値はありません。

「自分たちをニューウェイヴだなんて思ったことはない。」

こうも言っていました。

かなりのコピーライターです。やはり「才能」があります。

言葉がないミュージシャンが少なくない中、彼らには確固たる言葉が核にあります。

そこが厳然と違います。

わたしは特にWireファンではなかったので、この2nd以降のことは確認していませんが、彼らがRockに対して果たした役割はそれこそ無駄ではなかったと思います。

これ以降に排出した{ニューウェイヴ」を見ても。

これからは、これで行きます!

無作為抽出!

このアルバムは何枚目でしょうか?

確か2枚目のような。

ファーストは輸入盤でしか手に入らなかったし。

まあ、これも輸入盤ですが。

パンクはデーボとかストラングラーズとか自らの乗る潮流に対し意識的・批判的なグループはその発言も含めて音-詩の説得力から商業的にも成功していましたが、実際ほとんどのグループは売れてなかったと思います。KING CRIMSONのロバート・フリップは政治的な意味で彼らを評価していましたし、ピーター・ハミルはいち早く自身パンクアルバムを作ってしまいましたが、一部先鋭的な意識の持ち主はパンクの果たす役割をすぐに見てとっていました。そう、デウィット・ボウイもですね。

「ロックでさえなければ何でも良い」が有名でした。

これでWireの立ち位置が明確に示され、他の勢いだけで突っ走っている有象無象とは、差別化されて評価されていました。

斯く言うわたしも、それで注目しました。

小泉調キャッチフレーズはやはり大切です。

曲も28曲構成。

鉄人の音楽集でも20曲まででした。

1曲が短い。

1番長いのでも5分47秒。

ということは、無駄な尾ひれがない。

ソリッド&シンプル!

言うべきことだけ伝え、どうでもよいこと無駄・曖昧・余計なことを根こそぎ、そぎ落とす。

そう、端からマイナスのメッセージ。研ぎ澄ましたナイフのようなシャープな音。

どうでもよさ・ブヨブヨしたぜい肉がロック界に蔓延して、リスナーがロックに求めてきた徹底した破壊力が完全に萎えてきてしまった。それを皮肉ったピンク・フロイドの「ウェルカムザマシーン」(あなたがここにいてほしい)などの反歌もビッグ・アーティストから出てきました。自覚的なミュージシャンはパンク・ムーブメントを予知し引き寄せようとしていました。ロックの自己浄化作用の促進剤として、警鐘としても。

そこで有効な作用を及ぼしたグループの一つがこのWireだと言えるでしょう。

今、聞き返してみて思い出しましたが、彼らは私の好きなシド・バレットに似ていると言われていましたっけ。

確かに、メンバーにシドがいてもおかしくない。ボーカルのスタイルも近いものです。

よかった。今回無作為チョイス企画をしたおかげで、わたしのなかでのWire再評価の機会がもてました。

Wireはデーボやストラングラーズ、ジス・ヒートのように純粋に音楽としての質をもっている。

これが、違いだと実感しました。

音楽である以上、音楽としての魅力がなければ商品価値はありません。

「自分たちをニューウェイヴだなんて思ったことはない。」

こうも言っていました。

かなりのコピーライターです。やはり「才能」があります。

言葉がないミュージシャンが少なくない中、彼らには確固たる言葉が核にあります。

そこが厳然と違います。

わたしは特にWireファンではなかったので、この2nd以降のことは確認していませんが、彼らがRockに対して果たした役割はそれこそ無駄ではなかったと思います。

これ以降に排出した{ニューウェイヴ」を見ても。

2014年1月1日水曜日

初夢見損なってもまだ2日あります。

『一富士、二鷹、三茄子』がキーワードです。

頑張りましょう。

明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い致します。

またそろそろコメントも欲しいです。65記事に当たりますので。

是非、そちらの方もお願いします。

頑張りましょう。

明けましておめでとうございます。

本年も宜しくお願い致します。

Lowについては、絵画、写真、音楽で今後も継続するつもりですが、

もっと範囲を絞って、絵画のある流派だけ特集するとかにしたら、と言われたことがあります。

確かにそうしたらコアな方が根強く来ていただけるかな、と思いましたが種がすぐ尽きてしまうのですね。それからあまりにもマニアックになりすぎますとドツボにハマってしまいそれこそ常連以外はお断り状況となったら、厳しいです。

開かれた絵画、写真、音楽について思いっきり素人の立場から鑑賞してその感動をお伝えするスタンスで行きたいと思っています。

今後とも宜しくお願いします。

是非、そちらの方もお願いします。

2013年12月28日土曜日

The Dolphin Brothers / Catch The Fall

The Dolphin Brothersとは、Japanのメンバーであるドラムのスティーブ・ジャンセンとキーボードのリチャード・バルビエリのグループです。どうやら、彼らはボーカルのポップナンバーを発表する際にThe Dolphin Brothersと名乗るみたいです。それ以外のときは、”ジャンセン・バルビエリ”または、”ジャンセン・バルビエリ・カーン”だったりします。

アルバムによって、あら、外しちゃったと思うものと、最初から素晴らしいと分かっていて買うもの、そして未知数のもので多少の勇気を持って買ったら大あたりですごく得したというものがありますが、これは3番目に当たる大当たりアルバムです。

こういうのをご紹介できると嬉しいものです。

JAPANは断るまでもないビッグネームですし、デビッド・シルビアンはデビッド・ボウイよりも下手すると有名かも知れません。ミック・カーンもかなり名は知れています。しかしスティーブ・ジャンセンとリチャード・バルビエリのデュオだよ、と言われてピンとくる人はさほど多くはないと思われます。あくまでもJAPANのメンバーとして知っているだけの人が多いのでは。

そしてJAPANやデビッド・シルビアンなら即買いという人も、このデュオの音を聞いたことのない方は、微妙と思ってすぐに手は出せないかと推測します。

しかしまったく微妙ではありません。キーボードとドラムそして大変控えめなボーカルで、これほどポップで素敵なアルバムが出来てしまうのだ、というお見本のようなアルバムです。もちろんゲストミュージシャンとしてギターとベースは呼んでいます。

あくまでも基本はキーボードとドラムそして大変控えめなボーカルですが。

デビッド・シルビアンも間違ってもシャウトしたり叫んだりするようなボーカルではありませんが、この弟のほうは、さらに徹底してアグレッシブなものすべてと無縁に思えるボーカルです。

何言ってるか聴き取れない位のボーカルです。

スタイルとしてではなく、本質的に。

元祖草食系ボーカルと呼ばせてください。

このビートは骨格はしっかりしていますが極めて静謐であり宗教的な雰囲気を湛えています。

宗教と言っても大変激しいエナジーを真向から食らうタイプのものがありますが、その対極にあるものです。何といっても元がJAPANですから。

サウンドとしてはどの曲も大変聴きやすく、すーっと曲のほうから耳に入り込んでくると言ってよいような。また、旋律が良い。大変きれいです。そしてポップでテンポが速くても全くハードでない。もちろんヘビーにはなりようがない。そんな曲たちです。どれも。

でも軽やかとか軽いというのとは似て非なる音です。

核がはっきりあってしっかりしたヴィジョンに支えられ一音一音が確かに響いて流れてゆきます。

内省的に繊細にひたすら。

ブライアン・イーノを想わせるサウンドです。

一度聴いたらいつまでも耳に、脳裏に残り続けます。

ひとたび心を捉えたら忘れることは不可能な音楽です。

シンプルであるため何時でも何処でも思い出してしまう。

恐るべき呪縛的草食系!(小泉流に言えば)

YMOの高橋さんもお気に入りのデュオだとか。

ものすごく納得(爆

どこかで見つけたら、買いだと思います。

1987年Virginから発売。

それから、ビデオ・DVDがあったら、「NASAのPV」があるかどうか確認してみてください。

トワイライト・ゾーンのなかのあまりにも美しいPVです。曲はひたすら厳かで抒情的で静謐極まりなく流れ、淡々と巨大なロケットが昼でも夜でもない時間帯に運ばれてゆくドキュメンタリー映像です。まさに音楽と映像世界が一体化した、NASAの神々しい光景なのです。

これは、ドルフィンではなく、通常のジャンセン・バルビエリで作っています。

アルバムによって、あら、外しちゃったと思うものと、最初から素晴らしいと分かっていて買うもの、そして未知数のもので多少の勇気を持って買ったら大あたりですごく得したというものがありますが、これは3番目に当たる大当たりアルバムです。

こういうのをご紹介できると嬉しいものです。

JAPANは断るまでもないビッグネームですし、デビッド・シルビアンはデビッド・ボウイよりも下手すると有名かも知れません。ミック・カーンもかなり名は知れています。しかしスティーブ・ジャンセンとリチャード・バルビエリのデュオだよ、と言われてピンとくる人はさほど多くはないと思われます。あくまでもJAPANのメンバーとして知っているだけの人が多いのでは。

そしてJAPANやデビッド・シルビアンなら即買いという人も、このデュオの音を聞いたことのない方は、微妙と思ってすぐに手は出せないかと推測します。

しかしまったく微妙ではありません。キーボードとドラムそして大変控えめなボーカルで、これほどポップで素敵なアルバムが出来てしまうのだ、というお見本のようなアルバムです。もちろんゲストミュージシャンとしてギターとベースは呼んでいます。

あくまでも基本はキーボードとドラムそして大変控えめなボーカルですが。

デビッド・シルビアンも間違ってもシャウトしたり叫んだりするようなボーカルではありませんが、この弟のほうは、さらに徹底してアグレッシブなものすべてと無縁に思えるボーカルです。

何言ってるか聴き取れない位のボーカルです。

スタイルとしてではなく、本質的に。

元祖草食系ボーカルと呼ばせてください。

このビートは骨格はしっかりしていますが極めて静謐であり宗教的な雰囲気を湛えています。

宗教と言っても大変激しいエナジーを真向から食らうタイプのものがありますが、その対極にあるものです。何といっても元がJAPANですから。

サウンドとしてはどの曲も大変聴きやすく、すーっと曲のほうから耳に入り込んでくると言ってよいような。また、旋律が良い。大変きれいです。そしてポップでテンポが速くても全くハードでない。もちろんヘビーにはなりようがない。そんな曲たちです。どれも。

でも軽やかとか軽いというのとは似て非なる音です。

核がはっきりあってしっかりしたヴィジョンに支えられ一音一音が確かに響いて流れてゆきます。

内省的に繊細にひたすら。

ブライアン・イーノを想わせるサウンドです。

一度聴いたらいつまでも耳に、脳裏に残り続けます。

ひとたび心を捉えたら忘れることは不可能な音楽です。

シンプルであるため何時でも何処でも思い出してしまう。

恐るべき呪縛的草食系!(小泉流に言えば)

YMOの高橋さんもお気に入りのデュオだとか。

ものすごく納得(爆

どこかで見つけたら、買いだと思います。

1987年Virginから発売。

それから、ビデオ・DVDがあったら、「NASAのPV」があるかどうか確認してみてください。

トワイライト・ゾーンのなかのあまりにも美しいPVです。曲はひたすら厳かで抒情的で静謐極まりなく流れ、淡々と巨大なロケットが昼でも夜でもない時間帯に運ばれてゆくドキュメンタリー映像です。まさに音楽と映像世界が一体化した、NASAの神々しい光景なのです。

これは、ドルフィンではなく、通常のジャンセン・バルビエリで作っています。

2013年12月26日木曜日

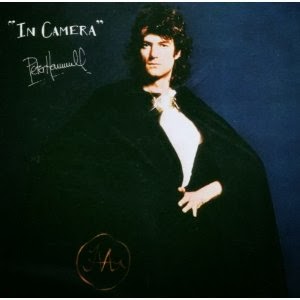

ピーターハミル ”Fool's Mate” 雑誌もすべて持ってます。

わたしの大好きなアーティスト、ピーターハミルについて書こうと思います。

渋いと思われる方も少なくないでしょうが、時折無性に聴きたくなるひとなのです。

頭の中でよく鳴り出します。

ロバートフリップやピーターガブリエルと並ぶロックアーティストと呼べるでしょう。

来日もしたようですね。

とてもファンとも思えない言い方ですが、私はもう15年はロックをまともに聴いていませんし、

お気に入りのアーティストの動向を追ったりもしていません。

コンサートなど行ける可能性が0である以上、CDに気づけば購入するかどうか、というところです。

最近は、もっぱらiTunesからのダウンロードで済ませてもいます。

CDは兎角がさばるので。LPよりはましですが。

そういえば、かつてiTunesから購入した曲がかなりの数消えているのですが、どなたかそのような経験された方いますか?

何故なのか、原因に思い当たることがないのですが、困りました。

一度、買っているので再度ダウンロードすればよいかとは思っていますが、曲自体、正確に覚えていないのです。

済みません。余計なお喋りでした。

では、今回からピーターハミルのアルバムについて書きます。

”Fool's Mate”71年ファーストソロ。(実はどれでもよいのです。ピーターの場合は。)

これに合わせて、日本でFool's Mateという音楽雑誌も生まれ、私は素人同人誌そのもののような創刊号からずっと読み続けていました。

当時編集長の北村さんという方から直接取り寄せていました。感性的に共鳴でき、音楽誌の中で一番好きでした。

基本ピーターハミル・VDGGファンクラブ的な出発と言ってよいでしょう。

確か北村さんは日野敬三さんと対談もされていたと思います。

そういう方の雑誌です。あらゆる面で、しっくり読めるはずです。次回が楽しみでした。

話を戻します。”Fool's Mate”です。

自身率いるバンド”VDGG”のアルバムと比べると、各曲が短くポップで軽やかで少しばかり温かみを感じますが、ピーター以外の誰からも出てこない魅力的なチューンばかりです。

VDGGの曲として出しても特に問題はないでしょう。何故ならピーターが手掛けるものはみな同じに聴こえるからです。そのボーカルと旋律からも。

ましてやこのアルバム、VDGGのメンバー全員が参加しているのですから、なおさらです。(あまりソロの意味もないような感じですが)

どの曲も明らかにピーターハミル節とでも呼べる独特の旋律ーサウンドそしてボーカルでハードに、ポップに、スローに流れてゆきます。

しかしその短さとポップさストレートさはVDGGの圧倒的に重厚・荘厳でドラマチックに展開するサウンドとスケールは異なります。

曲の尺の問題ですが。内容は死をテーマとしたものなど、いつもの内省的な世界です。

パンクの先駆けだと評する評論家がいましたがホントに達見です。

疾走するVDGGとでも呼べそうな。

何と、なかにはロバートフリップがマンドリン弾いている曲もあります。

ピーターは確かにプログレッシブロックアーティストでありますが、そのスタイルはルーリードが詩人であるように、ピーターも詩集を出版している純然たる詩人であるため、歌詩ーボーカルの重みが他のプログレとは異なります。所謂プログレがサウンドーインストロメンタル中心で歌詞を中に埋め込むのに対し完全に詩が中心に縦横無尽に謳われるサウンドです。ここがピーター&VDGGの特異なところです。

よくアルバムごとに曲が変わってゆき、成長が認められるという類のミュージシャンがいますが、ピーターには無縁の評です。

彼は最初からまったく変わりません。マサチューセッツ工科大学でグループが生まれてからずっと。

常に詩に旋律がそしてサウンドが纏わりついて複雑に展開・進行してゆき迷宮に我々を誘ってゆきます。

彼の作品群のどの断面を見てもそこに聴けるのはピーターの澄んだサウンドです。不純物0の。

100年間ずっとアルバムを出し続けていようと不変だと断言する他ないピーターのサウンド。

それを指して私たちは”ピーターハミル”と呼んでいるのです。

登録:

投稿 (Atom)